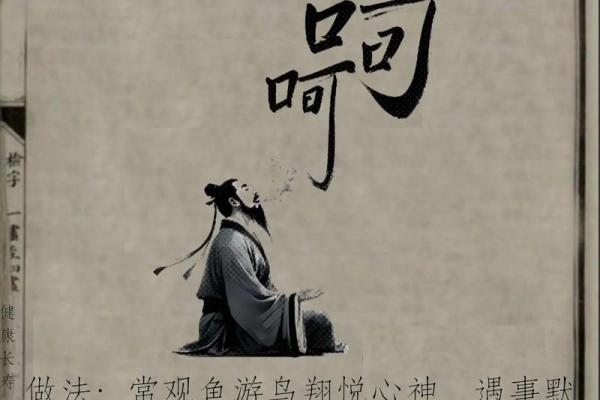

中国传统文化中,“宜”字代表着一种和谐与温和的力量,这种力量渗透在生活的各个方面,影响着人们的思想和行为。它不仅体现了天人合一的哲学思想,也彰显了中国文化中重视平衡、尊重自然、追求内心宁静的精神。

宜字的文化内涵

“宜”字在字形上由“羊”和“宀”组成,象征着柔和与安定。在古代文化中,“羊”通常被看作是温顺、和平的象征,而“宀”则代表着家庭与安居。因此,宜字传达出的一种意境是温和、和谐与恰如其分的力量。这种力量主张人与自然和谐共处,强调心态的平和与适应环境的智慧。

温和力量在日常生活中的体现

在中国传统文化中,温和的力量体现在许多方面。比如,儒家思想强调“中庸之道”,这本身就是一种追求平衡、避免极端的智慧。无论是待人接物,还是处理个人情绪,传统文化都推崇温和、理智的方式。人们在面对纷繁复杂的社会问题时,不急功近利,而是追求一个“宜”的状态——既不过于激烈,也不沉默退缩,始终保持理性与冷静。

宜字与家庭的关系

在家庭中,“宜”字的影响尤为深远。中国传统文化中的家庭观念讲求和谐与安定,父母与子女之间的关系充满温情,彼此尊重而又互相包容。这种家庭模式提倡用温和的方式进行教育和沟通,力求让每一个家庭成员都能在一个和谐的环境中成长。父母的言传身教、长辈的关怀与指导,都潜移默化地传递着“宜”字的力量,形成了一种温暖的社会纽带。

“宜”字的哲学意义

“宜”字的哲学意义也体现在对人生的态度上。在中国传统的哲学思想中,人与自然是息息相关的。道家强调顺应自然、无为而治,认为人应该根据天命与自然的法则来调整自己的行为,避免过度追求不必要的欲望。而儒家的思想则主张在人际关系中寻求和谐与平衡,鼓励人们遵循合适的行为规范,不偏不倚,既尊重自己,又尊重他人。

这一切都体现了“宜”字的精髓:不争、不强求,在适当的时机做适当的事情。它呼唤的是一种温和的智慧,一种人类与世界和谐相处的理想状态。