在我国,时间计量和日历系统有着悠久的历史,其中最广为人知的便是农历和公历。这两种历法各有特色,深入人心。今天,就让我们来一场农历与公历的深度对比,一探究竟。

一、起源与发展

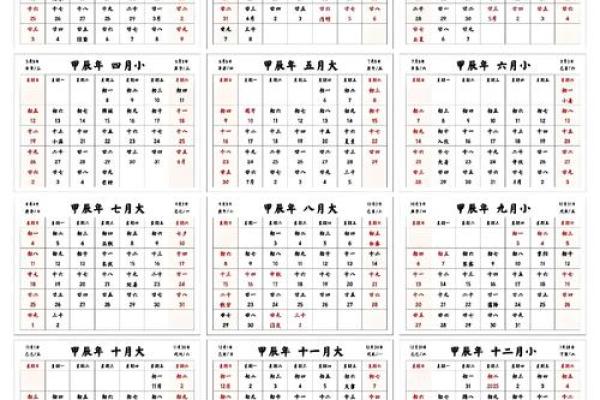

农历,又称为阴历,起源于我国古代,其历史可以追溯到四千多年前。农历以月亮的圆缺周期为基准,一年分为12个月,共354或355天。农历中的每个月都有固定的名称,如正月、二月等,而每个月的日期则是根据月亮的运行来确定的。

公历,又称为阳历,起源于古罗马,后经过多次改革,形成了今天我们所使用的格里高利历。公历以地球绕太阳公转的周期为基准,一年为365天或366天(闰年),每个月的日期是固定的,如1月、2月等。

二、历法特点

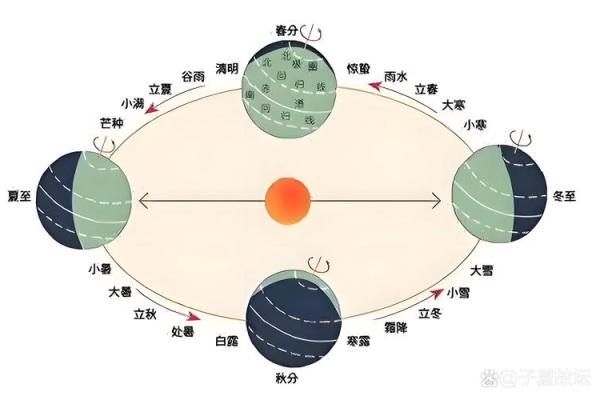

农历的特点是月相与季节变化紧密相关。农历的月份是根据月亮的圆缺来划分的,因此每个月的日期都不固定。农历中的二十四节气,如立春、清明等,是根据太阳在黄道上的位置来确定的,与季节变化密切相关。

公历的特点是日数固定,便于国际交流。公历的月份和日期都是固定的,这使得人们在时间计量上更加方便。此外,公历的闰年规则也使得它与地球绕太阳公转的周期相吻合。

三、应用领域

农历在我国有着广泛的应用,尤其在传统节日、农业生产等方面具有重要意义。例如,春节、中秋节等传统节日都是按照农历来确定的。在农业生产中,农民们会根据农历的二十四节气来安排农事活动。

公历则在国际交流中占据主导地位。大多数国家都采用公历作为官方历法,这使得国际间的日期计算和交流更加便捷。

四、历法融合

随着时代的发展,农历与公历的融合也成为了一种趋势。如今,我国在保持农历传统的同时,也在逐渐采用公历进行时间计量。例如,春节等传统节日的日期虽然仍以农历为主,但具体日期的确定却会参考公历。

农历与公历各有千秋,它们在我国的历史长河中扮演着重要的角色。通过深入了解这两种历法,我们不仅可以更好地传承和发扬我国传统文化,还能更好地适应国际交流的需要。