在我国悠久的历史长河中,时间的流转与记录始终伴随着人类的发展。而农历,作为我国传统的时间体系,承载着丰富的文化内涵和智慧。今天,让我们一起揭开农历的神秘面纱,探寻中国古代的时间世界。

农历的起源与发展

农历,又称阴历,起源于我国古代的农业社会。据考古学家研究,农历的起源可以追溯到公元前2000年左右。当时,人们根据月亮的阴晴圆缺,将一个月分为四个阶段,每个阶段七天,称为“一旬”。经过长时间的观察和,古人发现,一年大约有12个月亮周期,于是将12个月份组合起来,形成了农历的基础。

随着农业的发展,人们对农作物的生长周期有了更深入的了解。为了更好地安排农业生产,古人开始将农历与二十四节气相结合,形成了独特的农历体系。这种体系不仅能够准确地反映季节变化,还能指导农业生产,具有极高的实用价值。

农历的特点与优势

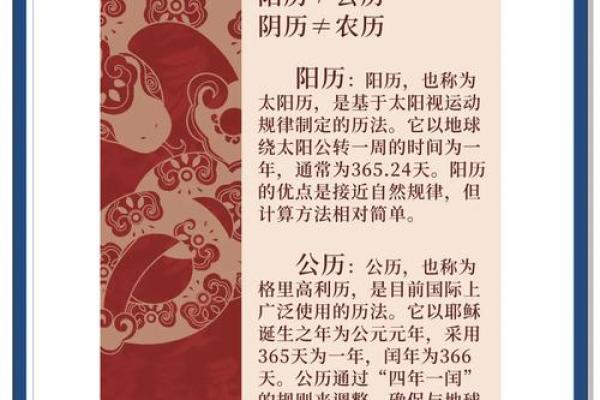

与西方的公历相比,农历具有以下特点:

1. 阴阳合历:农历结合了太阳和月亮的运行规律,既考虑了月亮的阴晴圆缺,又考虑了太阳的运行周期,使得农历能够更准确地反映季节变化。

2. 二十四节气:农历将一年分为24个节气,每个节气大约15天,标志着季节的更替和农作物的生长周期。

3. 闰月制度:为了使农历与太阳年保持一致,古人创立了闰月制度。在农历中,每19年会有7个闰月,使得农历年份与太阳年基本吻合。

农历的优势在于:

1. 实用性:农历与农业生产密切相关,对于指导农业生产具有重要意义。

2. 文化传承:农历蕴含着丰富的文化内涵,是中华民族传统文化的重要组成部分。

3. 时间观念:农历的形成和发展,体现了我国古代人民对时间的深刻理解和独特的时间观念。

农历在现代的应用

虽然现代生活中,公历已经取代了农历成为主要的计时方式,但农历依然在我国社会中扮演着重要角色。例如,春节、中秋节等传统节日的庆祝,都是以农历为基础的。此外,农历在民间习俗、命名、风水等方面也有广泛的应用。

农历作为我国传统的时间体系,不仅反映了古代人民的智慧,也承载着中华民族的文化传承。在现代社会,了解和传承农历,有助于我们更好地认识自己的文化根源,增强民族自豪感。