在日常生活中,我们经常使用两种历法来记录时间:阳历和农历。这两种历法各有特色,但也存在许多不同之处。那么,为什么阳历和农历会有这么多差异呢?下面,我们就来一探究竟。

阳历的起源与特点

阳历,又称公历,是以地球围绕太阳公转的周期为基础制定的。它的起源可以追溯到古罗马时期,后来经过多次改进,形成了今天我们所使用的公历。

阳历的特点:

1. 一年分为12个月,共365天,闰年为366天。

2. 每个月的天数固定,大月31天,小月30天。

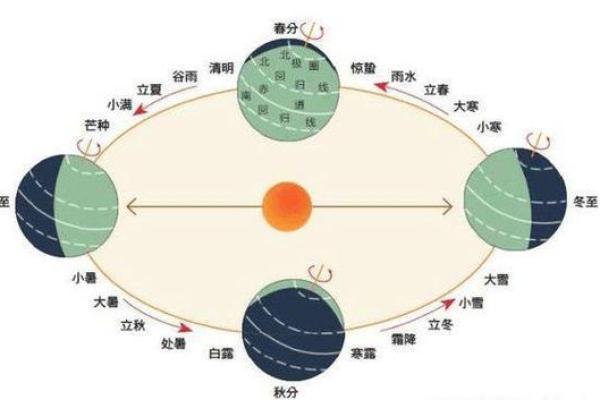

3. 春分和秋分分别对应阳历的3月21日和9月23日。

农历的起源与特点

农历,又称阴历,是以月亮绕地球公转的周期为基础制定的。它的起源可以追溯到中国古代,主要用于农业生产和社会生活。

农历的特点:

1. 一年分为12个月,共354或355天,与阳历一年相差11天左右。

2. 每个月的天数不固定,大月30天,小月29天。

3. 农历的月份与月亮的阴晴圆缺相对应,因此也称为“阴历”。

阳历与农历的差异

1. 时间计算基础不同:阳历以太阳为计算基础,农历以月亮为计算基础。

2. 年月日计算方法不同:阳历一年365天,农历一年354或355天;阳历每月天数固定,农历每月天数不固定。

3. 节日不同:阳历和农历的节日不同,如阳历的圣诞节、元旦等,农历的春节、中秋节等。

阳历与农历的相互影响

尽管阳历和农历在时间计算和节日上有很大差异,但它们在历史上相互影响,共同构成了丰富多彩的中华文化。

1. 农历对阳历的影响:在古代,农历是主要的历法,许多传统节日和节气都是按照农历计算的。

2. 阳历对农历的影响:随着现代科技的发展,阳历逐渐取代了农历,但在一些传统节日和习俗中,农历仍然发挥着重要作用。

阳历和农历的差异源于它们不同的时间计算基础和特点。尽管如此,这两种历法在中华文化中都有着重要的地位,共同见证了历史的变迁。