风水学,作为中国传统文化中的一部分,源远流长。它并不仅仅是一种风俗或学问,更是一种与宇宙、自然环境、社会人文深度联系的智慧体系。风水学起源于古代中国的宇宙观,它试图解释和解决人类在自然环境中如何获得更好的生存与发展。通过对天地、五行、阴阳的深刻理解,风水学为人们提供了如何安置住宅、城市布局、墓地选址等方面的指导,目的是借助自然的力量带来顺利与和谐的生活。

宇宙观与风水学的关系

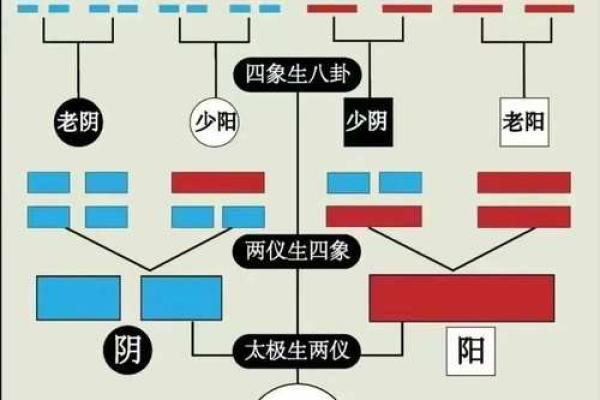

古代中国的宇宙观是建立在阴阳五行理论的基础上。阴阳代表着宇宙中的两种对立又统一的力量,五行则分为金、木、水、火、土五种元素。这种宇宙观认为,宇宙中的一切事物都由这两种力量与五种元素所支配和交织。风水学正是基于这一宇宙观的核心思想,力求在人的居住环境中找到这些力量的平衡点。风水学不仅仅关注空间布局,更是要与自然的气场、能量流动相融合,通过对环境的调节,使得阴阳平衡,五行互补。

风水学的起源与发展

风水学的起源可以追溯到原始社会。早期的人类通过观察自然环境的变化,逐渐发现了某些地方气候宜人,生长茂盛,适合居住与繁衍。这些地方往往有着得天独厚的地理条件,如山水环绕,气流畅通,阳光充足。在这种环境中,人们不仅能获得较好的生存条件,还能感受到自然赋予的和谐与安宁。因此,古人开始将这些经验总结为理论,形成了最初的风水知识。

随着时间的推移,风水学逐渐融入了天文、地理、医学、哲学等多种学问。尤其在唐宋时期,风水学得到了显著的发展和完善。许多风水大师根据实践经验,撰写了大量风水学的经典著作,如《葬经》、《阳宅十书》等。这些著作不仅总结了风水学的基本原理,还为后人提供了具体的应用指南,极大地推动了风水学的普及和传播。

风水学的核心理念

风水学的核心理念可以概括为“气”的流动。气是自然界中一种无形的能量,它在天地间流动,形成了不同的气场。风水学认为,一个地方的气场是否和谐,直接影响着人们的健康、运势、财富等各方面。通过选择合适的地理位置和环境,能够最大程度地吸纳天地之气,从而实现生活的安康与繁荣。

风水学中,特别强调山水布局。山代表着阴,水代表着阳,两者结合便形成了理想的气场。因此,古人在选址时,往往选择山川环抱、水流顺畅的地方。这种布局不仅能够避邪纳气,还能提升居民的运势与福气。

总之,风水学并非迷信,而是通过对自然环境和人类活动的深刻洞察,寻求一种与自然和谐共生的智慧。它的理论和实践依托于古代中国的宇宙观,承载着古人对天地、人生、宇宙的深远理解。在风水学的指导下,人们不断追求与自然的和谐,探索着更好的人生道路。